–Ц–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –≤ –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ (–љ–∞—З–∞–ї–Њ XX –≤–µ–Ї–∞)

–Ц–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –≤ –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ XX –≤–µ–Ї–∞ —Б—В–∞–ї –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≤ —Б–Є–ї—Г –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –њ—А–Є—З–Є–љ. –Ц–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –≤ —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –Љ–Є—А–∞. –Ц–µ–љ—Й–Є–љ—Л —Н—В–Є—Е —Б—В—А–∞–љ –≤–µ–ї–Є –±–Њ—А—М–±—Г –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є –њ—А–∞–≤–∞. –†–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –ї–Є—И—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е, –≥–і–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Є–Љ–µ–ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–∞–≤–∞, –±–Њ—А—М–±–∞ —И–ї–∞ –Ј–∞ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ –Є—Е —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є–µ, –і–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤. –Т –Љ–µ–љ–µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –±–Њ—А—М–±–∞ –Ј–∞ —А–∞–≤–љ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ —И–ї–∞ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –Њ–±—Й–µ–є –±–Њ—А—М–±–Њ–є –Ј–∞ –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞.

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ XX –≤–µ–Ї–∞ –≤ –Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–≤–љ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–µ –Є –њ—А–Є–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –Ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –љ–Њ—Б–Є–ї–Њ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ-–њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤ –Є—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –Љ–µ–ґ–њ–Њ–ї–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–µ–≤. –Э–µ—А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –≤ —Б—А–µ–і–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л –і–Њ–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є—П, —Б—З–Є—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–Њ—А–Љ–Њ–є (–њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л–µ –Є –Њ—В–µ—Ж-–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М, —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Є –і–µ—В–Є, –Љ—Г–ґ –Є –ґ–µ–љ–∞, –љ–µ–≤–µ—Б—В–∞ –Є —Б–≤–µ–Ї—А–Њ–≤—М) –Є –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є —Б–ї–Њ–ґ–љ—Г—О –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј—М –њ—А–∞–≤ –Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –≤–µ–Ї–∞ —Н—В–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Њ.

–≠–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є–і–µ—П–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤ –Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–µ –њ—А–Є–і–∞–ї–∞ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –С–∞–Ї—Г –Є –С–∞–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞. –Т 1872 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–∞ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –Њ—В–Ї—Г–њ–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –≤ –љ–µ—Д—В—П–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–Є–ї–Њ –±–µ—Б–њ—А–µ—Ж–µ–і–µ–љ—В–љ—Л–є –≤—Б–њ–ї–µ—Б–Ї –і–µ–ї–Њ–≤–Њ–є –Є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Ч–∞ –і–≤–∞ –і–µ—Б—П—В–Ї–∞ –ї–µ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–Ї—А—Г–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ—Л: –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї—Б—П –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Ї –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ–є –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–Є, –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –≤—Б–µ—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В–µ–є –љ–µ—Д—В—П–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ вАФ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ ¬Ђ–Љ–∞–Ј—Г—В–љ–∞—П —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞¬ї, —З—М—П –љ–µ–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П ¬Ђ–Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є—П¬ї –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Љ–Њ—Й–љ–Њ–є, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≤ –Њ–і–љ–Њ —Ж–µ–ї–Њ–µ –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Р–±—И–µ—А–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞.

–Э–Є –Њ–і–Є–љ –≥–Њ—А–Њ–і –≤ –Љ–Є—А–µ –љ–µ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї—Б—П —Б—В–Њ–ї—М —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –С–∞–Ї—Г. –Я–Њ –і–Њ–±—Л—З–µ –љ–µ—Д—В–Є –≤ 1898-1901 –≥–≥. –Њ–љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –Љ–Є—А–µ. –° 1876 –њ–Њ 1914 –≥–Њ–і—Л –і–Њ–±—Л—З–∞ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–ї–∞—Б—М –≤ 70 —А–∞–Ј. –Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —А–Њ—Б–ї–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –С–∞–Ї—Г —Б—В–∞–ї —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ- –Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ-–Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–є.

–Я—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –Є –љ–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Т —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–ї–∞–љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —А–µ—Д–Њ—А–Љ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В—П—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ.

–Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–∞—П, –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ –љ—А–∞–≤–Њ–≤ –Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –њ–Њ –Є—Е –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –±—Л–ї–Є —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є. –≠—В–∞ –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–∞ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –≤ —П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ (–Є —И–Є—А–µ вАФ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є–Ј–Љ–∞).

–Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–Є—В–Є—Ж–Є–Ј–Љ. –Ъ—А–Є—В–Є–Ї–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є: —Д–Њ—А–Љ—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —Б—В—А–∞—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —Б–ї–Њ–µ–≤ –Є –≥—А—Г–њ–њ, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤, ¬Ђ–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–∞—П –љ–µ—А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ—Б—В—М¬ї, –±—Л—В–Њ–≤–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞, –Є –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –±—А–∞—З–љ–Њ-—Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л. –Ц–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Ј–∞–љ—П–ї –њ–Њ—З–µ—В–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–є, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—О.

–Я–µ—А–≤–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—Б—В–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –ї–µ–≥–Є—В–Є–Љ–∞—Ж–Є—П —А–∞–≤–љ–Њ–њ—А–∞–≤–Є—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –Ъ–Њ—А–∞–љ–Њ–Љ, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—З—В–µ–љ–Є–µ –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Њ–љ–Є –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М —Б—В–∞—В—Г—Б –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Ї–∞–Ї –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А—Л –≤ —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Ж–Є—Г–Љ–µ.

–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В—П—Е, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –≤—Б–µ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞: –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є—П, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–µ—П—В–µ–ї–Є, –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–Є, –њ–Њ—Н—В—Л, –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В—Л. –Ю–і–љ–Њ–є –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е, —Б–Љ–µ–ї–Њ –њ–Њ–і–љ—П–≤—И–µ–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –љ–Њ –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, —Б–љ—П—В–Є–Є –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞ вАФ —Е–Є–і–ґ–∞–±–∞, –±—Л–ї–∞ –≥–∞–Ј–µ—В–∞ ¬Ђ–®–∞—А–≥–Є-–†—Г—Б¬ї, –Є–Ј–і–∞–≤–∞–µ–Љ–∞—П —Б 1903 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б–µ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л–Љ –і–µ—П—В–µ–ї–µ–Љ –Є –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–Њ–Љ –Ь—Г—Е–∞–Љ–µ–і–Њ–Љ –∞–≥–∞ –®–∞—Е—В–∞—Е—В–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ (1848-1931).

–Ь.–®–∞—Е—В–∞—Е—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –Є –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ –°–∞—А–±–Њ–љ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ, —Б–Љ–µ–ї–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ј–∞—Й–Є—В—Г –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –ґ–Є—В—М —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –Є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ, —Е–Њ–і–Є—В—М —Б –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ. –Т —А—Г–±—А–Є–Ї–µ ¬Ђ–Х–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –њ–Њ–љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї—Г¬ї –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –љ–Њ–Љ–µ—А–∞—Е –њ–Њ–і—А—П–і –Њ–љ –њ–Є—Б–∞–ї —Б—В–∞—В—М–Є –Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–ї –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–≤–љ–Њ–њ—А–∞–≤–Є—П. –Ь.–®–∞—Е—В–∞—Е—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–≤—Л–Љ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—З–∞—В–Є –њ–Њ–і–љ—П–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б ¬Ђ–Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞¬ї —Г –ґ–µ–љ—Й–Є–љ.

–Ю–љ –њ–Є—Б–∞–ї, —З—В–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞–Љ, –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–Љ –ї—О–і—П–Љ, –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Н—В–Њ—В –≤–∞–ґ–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Є –≤–Њ –Є–Љ—П —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ –Ј–∞–љ—П—В—М—Б—П –µ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ь.–®–∞—Е—В–∞—Е—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –њ–Њ–±—Л–≤–∞–≤—И–Є–є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Њ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞—Е, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Г–∞–ї—М —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є–µ–Љ, –∞ –≤ –°—В–∞–Љ–±—Г–ї–µ, –Ф–∞–≥–µ—Б—В–∞–љ–µ –Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Є–Ј –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –љ–µ –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞—О—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞.

–У–∞–Ј–µ—В–∞ ¬Ђ–®–∞—А–≥–Є-–†—Г—Б¬ї –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤ –Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–µ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —А–∞–≤–љ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –Ф–ї—П —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –љ–µ—Б–ї—Л—Е–∞–љ–љ–∞—П —Б–Љ–µ–ї–Њ—Б—В—М. –Ш –Ф–ґ.–Ь–∞–Љ–µ–і–Ї—Г–ї–Є–Ј–∞–і–µ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ ¬Ђ–Ь–Њ–ї–ї–∞ –Э–∞—Б—А–µ–і–і–Є–љ¬ї –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Ї –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–µ. –Ю–љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ —Ж–µ–љ–Є–ї –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –®–∞—Е—В–∞—Е—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є.

–®–∞—Е—В–∞—Е—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞–ї –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Г–Ї—А—Л–≤–∞–љ–Є–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –Њ—В –Љ—Г–ґ—З–Є–љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—В–∞—А–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М—О –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞, –µ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–µ–і–Њ–є –Є, –µ—Б–ї–Є –љ–∞—Ж–Є—П —Е–Њ—З–µ—В –ґ–Є—В—М —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –Є —Б–ї–∞–≤–љ–Њ, —В–Њ –Њ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –Є –≤—Л—Б—И–µ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ.

–Ц–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Є –µ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –≥–∞–Ј–µ—В ¬Ђ–Ъ–∞—Б–њ–Є–є¬ї, ¬Ђ–Ґ–∞—А–і–ґ—Г–Љ–∞–љ¬ї –Є ¬Ђ–•–∞—П—В¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є—П –≥–∞–Ј–µ—В—Л ¬Ђ–®–∞—А–≥–Є-–†—Г—Б¬ї –≥–∞–Ј–µ—В–∞ ¬Ђ–•–∞—П—В¬ї, –Є–Ј–і–∞–≤–∞–µ–Љ–∞—П –Р–ї–Є–±–µ–Ї–Њ–Љ –У—Г—Б–µ–є–љ-–Ј–∞–і–µ –Є –Р—Е–Љ–µ–і–±–µ–Ї–Њ–Љ –Р–≥–∞–µ–≤—Л–Љ —Б –Њ—Б–µ–љ–Є 1905 –≥–Њ–і–∞ –≤ –С–∞–Ї—Г, —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, –љ–Њ –Њ–љ–Є –Ї–∞—Б–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—П —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П. –У–∞–Ј–µ—В–∞ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–∞ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–Є –Є –љ–µ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ.

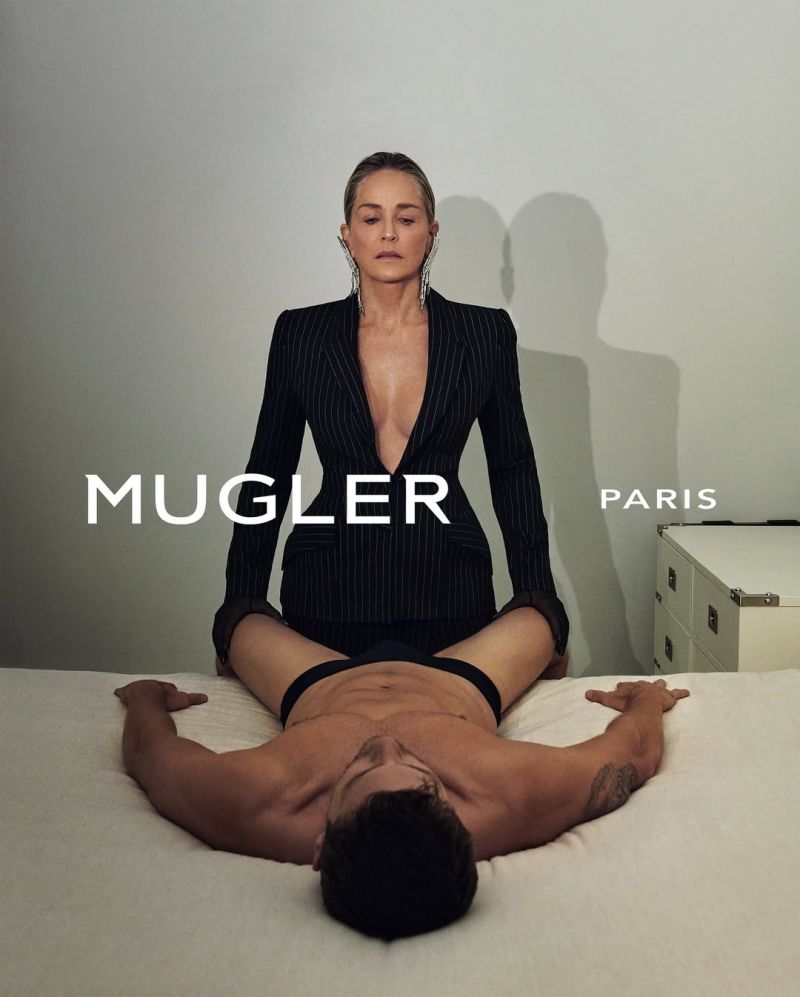

–Ц–µ–љ—Б–Ї–∞—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–∞ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–∞—Е ¬Ђ–Ш—А—И–∞–і¬ї –Є ¬Ђ–Ґ–∞–Ј–∞ —Е–∞—П—В¬ї. –≠—В–Є –≥–∞–Ј–µ—В—Л —Б 1907 –≥–Њ–і–∞ —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—О –њ—А–Њ—В–Є–≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–Ь–Њ–ї–ї–∞ –Э–∞—Б—А–µ–і–і–Є–љ¬ї, –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б–Љ–µ–ї—Л–µ —Б–∞—В–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞—В—М–Є, –Ї–∞—А—В–Є–љ–Ї–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞. –¶–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–і—Б–њ–Њ—А—М–µ–Љ –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–є –≤ 1914 –≥–Њ–і—Г –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ-–њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–Њ–Љ –Э–µ–Љ–∞—В –С–µ—Б–Є—А–Њ–Љ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї ¬Ђ–Р–ї–µ–Љ–Є –љ–Є—Б–≤–∞–љ¬ї (–Ц–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—А), –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–±—А–∞–љ—Л —Б—В–∞—В—М–Є –њ–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г, –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–∞—Е ¬Ђ–®–µ–ї–∞–ї–µ¬ї, ¬Ђ–Ш–Ї–±–∞–ї¬ї, ¬Ђ–Ь–Њ–ї–ї–∞ –Э–∞—Б—А–µ–і–і–Є–љ¬ї, ¬Ђ–°–∞–і–∞–Є-—Е–∞–≥–≥¬ї –Є –і—А.

18 –љ–Њ—П–±—А—П 1905 –≥–Њ–і–∞ –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–µ ¬Ђ–Ъ–∞—Б–њ–Є–є¬ї –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М —Б—В–∞—В—М—П –Ь–∞—А—М—П–Љ —Е–∞–љ—Г–Љ –°—Г–ї—М–Ї–µ–≤–Є—З —Б –њ—А–Є–Ј—Л–≤–љ—Л–Љ –Ј–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ–Љ - ¬Ђ–Т–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ¬ї. –Ь.–°—Г–ї—М–Ї–µ–≤–Є—З —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –і–Є—А–µ–Ї—В—А–Є—Б–Њ–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є. –Х–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Г –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ-—В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Є–Ј –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ъ–µ–Љ–µ–є—И–Є –Т–Є–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є, –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї —Г—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–Є–Є –У–∞–і–ґ–Є –Ч–µ–є–љ–∞–ї–∞–±–і–Є–љ –Ґ–∞–≥–Є–µ–≤.

–Ъ–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–∞ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В–∞—В—М–µ –≤ ¬Ђ–Ъ–∞—Б–њ–Є–Є¬ї –Ь–∞—А—М—П–Љ –°—Г–ї—М–Ї–µ–≤–Є—З –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б ¬Ђ–≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Ј–∞—В–Љ–µ–≤–∞–ї—Б—П –Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –±–µ–Ј –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П —З–Є—В–∞—О—Й–µ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є¬ї. –Ю–љ–∞ –њ–Є—Б–∞–ї–∞, —З—В–Њ ¬Ђ–Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є —Н–≥–Њ–Є–Ј–Љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ —Б–∞–Љ–Є–Љ–Є –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–∞–Љ–Є, —Н—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–Є–ї—Г —Н—В–Є–Ї–Є –≥—Г–Љ–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н—В–Є–Ї–Є вАФ –і–ї—П —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ—В–µ–є –≤ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –і—Г—Е–µ¬ї.

–Ъ–∞–Ї –њ–Є—Б–∞–ї –Ь.–®–∞—Е—В–∞—Е—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є, ¬Ђ–Ц–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і–∞—Б—В —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ—Л–µ –Њ–±—Й–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П¬ї –Є –Є–Ј–ї–µ—З–Є—В –Є—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–Є–є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Є—А –Њ—В ¬Ђ–Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–і—Г–≥–∞¬ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ ¬Ђ–ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –≤–µ–і—Г—В –Ј–∞–Љ–Ї–љ—Г—В—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –і–ї—П —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —Г–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–є, —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М —Б–Њ–±–Њ—О –Є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –і–µ–ї–∞–µ—В –Є—Е –Є–Ј–љ–µ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є —Г–±–Њ–≥–Є–Љ–Є, —Е—Г–і–Њ—Б–Њ—З–љ—Л–Љ–Є, –Љ–∞–ї–Њ–Ї—А–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –Є –±–µ–Ј–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є. –≠—В–Є —Б–≤–Њ–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –њ–µ—А–µ–і–∞—О—В –њ–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤—Г –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і–Њ—З–µ—А—П–Љ, –љ–Њ –Є —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П–Љ¬ї.

–°–∞–Љ—Л–Љ –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –і–љ—П —Б—В–∞–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –≤ 1887 –≥–Њ–і—Г –≤ –С–∞–Ї—Г –±—Л–ї–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л —И–Ї–Њ–ї—Л –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, —Б–Њ —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ вАФ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-–Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–±—Г—З–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Ж—Л, –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї, —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П—В—М—Б—П –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–µ —И–Ї–Њ–ї—Л –і–ї—П –і–µ–≤–Њ—З–µ–Ї-–∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–Њ–Ї. –Т –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-–Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —И–Ї–Њ–ї–∞—Е –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ.

–Т —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є —А–Њ–ї—М –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П, –Љ–µ—Ж–µ–љ–∞—В–∞, —Д–Є–ї–∞–љ—В—А–Њ–њ–∞ –У.–Ч.–Ґ–∞–≥–Є–µ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–∞–ї —А–Њ–ї—М –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –≤ –і—Г—Е–µ –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є –Є—Б–ї–∞–Љ–∞. –Ґ–∞–≥–Є–µ–≤ —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–±–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ.

–Я—А–Њ—И–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ–і–∞–љ–љ–Њ–µ –Ґ–∞–≥–Є–µ–≤—Л–Љ –≤ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–є —Г—З–µ–±–љ—Л–є –Њ–Ї—А—Г–≥ (24 –∞–њ—А–µ–ї—П 1896 –≥–Њ–і–∞) –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –љ–∞ –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л, –і–ї—П –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –±—Л–ї–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Њ. –Э–Њ –Ґ–∞–≥–Є–µ–≤ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞. –Я—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–∞ —В—П–ґ–µ–ї–∞—П –±–Њ—А—М–±–∞, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ґ–∞–≥–Є–µ–≤ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї—Б—П –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ. –Ю–љ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –±–µ—Б–µ–і—Л —Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –≤—Л—Б—И–Є—Е –Ї—А—Г–≥–Њ–≤ –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞, –±—А–∞–ї —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Г –Љ—Г—И—В–µ–Є–і–Њ–≤, –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –µ–Љ—Г. –Ю–љ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї –≤ —З–µ—Б—В—М –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –±–∞–љ–Ї–µ—В—Л –Є —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±–µ–і—Л, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–µ–ї —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤—Б–µ –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–µ—А—Л, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ —Б–≤–Њ–Є —Б–µ–Љ—М–Є, –ґ–µ–љ—П—В—Б—П –љ–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Ї–∞—Е –Є –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–Ї–∞—Е. –Я—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Ї–∞–Ј–Є –Є –Љ—Г—И—В–µ–Є–і—Л, –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є–µ, –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Є –Ј–∞–њ—А–µ—В–Є—В—М —В–∞–Ї–Є–µ –±—А–∞–Ї–Є. –Ґ–∞–≥–Є–µ–≤ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –≤—Л—Е–Њ–і –Є–Ј –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, –љ—Г–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –±—Л–ї–Є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ—Л–Љ–Є –Є —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л–Љ–Є. –Ґ–Њ–≥–і–∞ —Г –љ–Є—Е –±—Г–і–µ—В –Ї—А–µ–њ–Ї–∞—П —Б–µ–Љ—М—П, –Є –Њ–љ–Є —Б—Г–Љ–µ—О—В –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В—М –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ—Л—Е –Є —Г–Љ–љ—Л—Е –і–µ—В–µ–є –і–ї—П —Б–≤–Њ–µ–є –љ–∞—Ж–Є–Є.

–Э–∞ —Н—В–Њ–Љ –Ґ–∞–≥–Є–µ–≤ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П. –Ю–љ –њ–Њ—Б–ї–∞–ї –≤ –Ь–µ–Ї–Ї—Г –љ–∞ –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–∞–ї –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М—Б—П –≤ –Ь–µ–Ї–Ї–µ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е —Б –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–љ—Л–Љ–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є. –Ь–Њ–ї–ї–∞ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Њ—В –љ–Є—Е –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–Є–µ, —З—В–Њ –Ъ–Њ—А–∞–љ –Є —И–∞—А–Є–∞—В –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є –Ґ–∞–≥–Є–µ–≤ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Ь–Њ–ї–ї—Г –°–∞–±–Є—А–∞ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М –њ—А–Є—Б–ї–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –Ь–µ–Ї–Ї–Є –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Њ—Б—М–Љ–Є —Б–≤—П—В—Л—Е —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ.

–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, 7 –љ–Њ—П–±—А—П 1901 –≥–Њ–і–∞ –≤ –С–∞–Ї—Г –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–µ–±–љ–Њ–µ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Њ –љ–Њ–≤—Г—О —Н—А—Г –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, –љ–Њ –Є –≤—Б–µ–≥–Њ –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Њ –њ–ї–µ—П–і—Г –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, —Б—В–∞–≤—И–Є—Е –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є, –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–∞–Љ–Є, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –і–µ—П—В–µ–ї—П–Љ–Є.

–Ъ–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Ґ–∞–≥–Є–µ–≤—Г –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–є—Б—П –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—М, –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—З–∞—В–Є, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –У–∞—Б–∞–љ –±–µ–Ї –Ь–µ–ї–Є–Ї–Њ–≤ (–Ч–∞—А–і–∞–±–Є). –Ф–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є—Ж–∞ –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є, –ґ–µ–љ–∞ –У.–Ч–∞—А–і–∞–±–Є –У–∞–љ–Є—Д–∞ —Е–∞–љ—Г–Љ –Ь–µ–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞. –Я—А–Є —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –±—Л–ї–Є –≥–Њ–і–Є—З–љ—Л–µ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г—А—Б—Л, –Є—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –њ—А–∞–≤–Њ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В—М –≤ —И–Ї–Њ–ї–∞—Е. –Т –њ–µ—А–≤—Л–є –≥–Њ–і –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ 58 —Г—З–µ–љ–Є—Ж, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–±—Г—З–∞–ї–Є—Б—М –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ. –£—З–µ–±–љ–Њ-–њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г –≤–µ–ї–Є –У–∞–љ–Є—Д–∞ —Е–∞–љ—Г–Љ –Ь–µ–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞, –®–∞—Д–Є–≥–∞ —Е–∞–љ—Г–Љ –≠—Д–µ–љ–і–Є–Ј–∞–і–µ, –•–∞–і–Є–і–ґ–∞ —Е–∞–љ—Г–Љ –Р–±–і—Г—А–∞—Е–Љ–∞–љ–Њ–≤–∞, –°–∞–Ї–Є–љ–∞ —Е–∞–љ—Г–Љ –Р—Е—Г–љ–і–Ј–∞–і–µ.

(–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В)

–Я–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ –Ї–љ–Є–≥–Є –Ы.–Р–ї–Є–µ–≤–Њ–є вАЬ–Ц–µ–љ—Й–Є–љ—Л –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–∞вАЭ

–Ф—А—Г–≥–Є–µ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є

–†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–є –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–Ї–µ: –ї–Є—Ж–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –±–Є–ї–µ—В–∞ –Є –љ–Њ–≤—Л–µ —В–∞—А–Є—Д—Л –і–ї—П –≤—Б–µ—Е

–Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–µ—Ж –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –≤—А–∞—З–Њ–Љ –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є¬†¬†

–Т –Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–µ –Њ—В–Љ–µ—В—П—В 150-–ї–µ—В–љ–Є–є —О–±–Є–ї–µ–є –§–∞—В–∞–ї–Є —Е–∞–љ–∞ –•–Њ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬†¬†

–Т –і–љ–Є ¬Ђ–§–Њ—А–Љ—Г–ї—Л-1¬ї —А–µ–ґ–Є–Љ —А–∞–±–Њ—В—Л –С–∞–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–µ–љ–∞ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–і–ї—С–љ –љ–∞ –і–≤–∞ —З–∞—Б–∞

–Ю–±–љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤–∞–љ –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј –њ–Њ–≥–Њ–і—Л –љ–∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞

–Т –Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—В–Њ—А–Њ–Љ —Г—Й–µ—А–±–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–µ–љ—В—Г

–Ы–µ–љ—В–∞ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–µ–є

–Т—Б–µ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є–°–∞–Љ—Л–є —З–Є—В–∞–µ–Љ—Л–є

–І–µ–Љ–њ–Є–Њ–љ –Љ–Є—А–∞ –£–Љ—В–Є—В–Є –Њ–±—К—П–≤–Є–ї –Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –Ї–∞—А—М–µ—А—Л –≤ 31 –≥–Њ–і¬†¬†

–І–Є—В–∞–є—В–µ –љ–∞—Б –≤ Telegram. –°–∞–Љ—Л–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є –Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–∞ –Є –Љ–Є—А–∞

–І–Є—В–∞–є—В–µ –љ–∞—Б –≤ Telegram. –°–∞–Љ—Л–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є –Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–∞ –Є –Љ–Є—А–∞

–Ч–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–є—В–µ –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤—М—В–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л –±—Л–ї–Є

–Ч–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–є—В–µ –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤—М—В–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л –±—Л–ї–Є