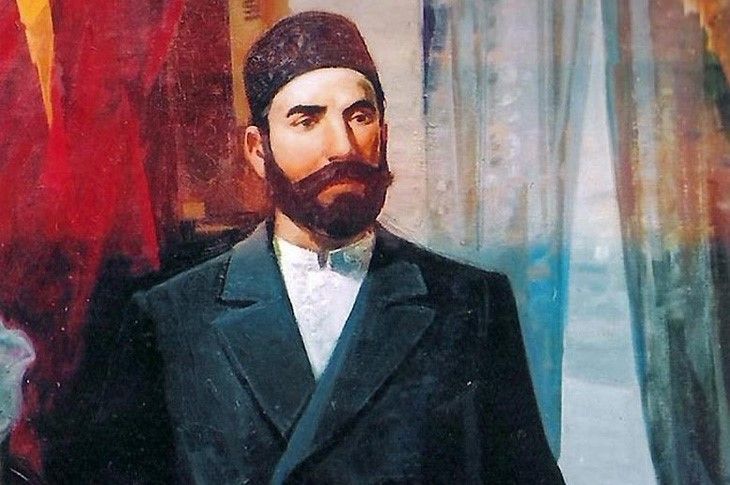

Роль Зейналабдина Тагиева в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта (1905 год)

Гаджи Зейналабдин Тагиев — один из самых крупных предпринимателей и меценатов своего времени, он являлся также видным общественным деятелем, имя которого было широко известно далеко за пределами Азербайджана — как в Российской империи, так и на Востоке и Европе.

Недаром за Тагиевым еще при жизни закрепились такие неофициальные титулы, как «бог Кавказа», «гордость мусульманства» и др. Тагиева уважали, Тагиеву верили, к нему шли за помощью, за советом, к его мнению прислушивались. Этот авторитет, это безоговорочное влияние опирались прежде всего на почет и уважение, завоеванные общественно-полезными делами на благо развития, просвещения своих соотечественников.

Статус Тагиева и его авторитет в обществе обуславливали необходимость как для официальных властей, так и для деловых кругов, общественных деятелей, интеллигенции обращаться к нему за советом или помощью. Так было и в 1905 году, когда на Южном Кавказе вспыхнули межнациональные столкновения, вылившиеся в кровопролитие между армянами и азербайджанцами.

Жестокая расправа армян над бакинским жителем Ага Рзой Бабаевым 6 февраля 1905 года произвела эффект разорвавшейся бомбы, когда напряжение в отношениях между двумя народами достигло максимального предела. Неоднократные провокации, чинимые армянами, убийства мирных горожан-азербайджанцев, усилившиеся с 1904 года, накаляли обстановку, поэтому, как отмечалось в архивном документе, «весть об убийстве Бабаева пронеслась по всему городу, особенно по мусульманским кварталам с быстротой молнии и взволновала татарское население» (В документах той эпохи азербайджанцев называли татарами - ред.).

В городе начались стрельба и убийства. В первый же день столкновений бакинский губернатор Михаил Накашидзе отдал распоряжение полиции, а также расквартированным в городе войскам и казакам восстановить порядок. Однако губернатор решил действовать не только силой, но и дипломатией. В своем докладе 28 февраля 1905 г. он сообщил: «…Я, распорядившись, чтобы вся полиция была на своих местах, охраняя порядок, вызвал к себе двух влиятельных, почетных, пользующихся среди местного населения большим уважением лиц: одного мусульманина — Гаджи Зейнал Абдина Тагиева, а другого армянина — Амбарцума Меликова, которым передал все, что мне было известно по поводу убийства Бабаева, и, высказав им свое беспокойство по поводу дошедших до меня слухов, убедительно просил их собрать почетных и уважаемых горожан из армян и мусульман и вместе с ними успокоить население и не дать разгореться страстям. Тагиев и Меликов, по-видимому, хорошо поняли значение моего обращения к ним и выказали мне свою готовность исполнить… просьбу. Как оказалось потом, Тагиев и Меликов не исполнили этого поручения, по заявлению Тагиева, потому что ни сам Меликов, ни другие влиятельные армяне не пришли к назначенному времени для совещаний и совместных действий».

Стоит упомянуть один любопытный документ, малоизвестный широкой аудитории, из азербайджанских архивов. Речь идет о протоколе допроса Тагиева от 26 марта 1905 г., который вел следователь по особо важным делам Бакинского окружного суда Ляхович. Следует отметить, что к следственному делу об убийстве Бабаева и армяно-азербайджанской резне в феврале 1905 г. были привлечены в качестве свидетелей сотни человек — полицейских чиновников, гласных думы, рядовых горожан, и все они давали показания по поводу увиденного или услышанного накануне и во время резни. Не составил исключения и Тагиев, тем более что он был исполнителем очень важной, хотя и не состоявшейся миссии по успокоению населения и воцарению мира. Несомненно, что если бы эта миссия имела успех, то конфликт можно было подавить, не дав ему разрастись до ужасной трагедии. Интересно, как сам Тагиев излагал поручение губернатора и его неудачный исход?

Обратимся к источнику: «…6 февраля, сейчас же после убийства Бабаева, меня и Амбарцума Меликова пригласил к себе губернатор и, рассказав нам об убийстве Бабаева и арестанта-татарина сопровождавшими его солдатами, просил, чтобы мы собрали армянское и мусульманское духовенство, а также почетных лиц с обеих сторон и постарались примирить обе нации, т.к., по его мнению, эти убийства могут вызвать большую беду.

Выйдя от губернатора, я предложил Меликову сейчас же зайти ко мне и составить список лиц, могущих заняться примирением, для представления губернатору, который обещал собрать указанных нами лиц. Но Меликов, желая раньше пообедать, обещал зайти ко мне лишь в 5 часов того же дня. Однако не явился и в назначенный им срок, а только протелефонировал, что зайдет ко мне для составления списка в 10 часов следующего дня утром, но и тогда он не пришел… Я нахожу, что с его стороны это был громадный промах, ибо, если бы духовенство и представители татарского и армянского общества 6-го или даже 7-го числа занялись примирением, то погрома бы не было, его можно было остановить вначале».

Тагиев был прав, ибо в первый же день резни была возможность пресечь ее в корне. Кстати, история несостоявшейся миссии Тагиева и Меликова дает ответ на два весьма важных вопроса, связанных с историей февральской резни. Во-первых, инициатива губернатора Накашидзе привлечь влиятельных представителей двух враждующих сторон для успокоения опровергает армянскую версию о причастности губернатора и в его лице — царской администрации к организации резни и сознательном потворстве беспорядкам. Многочисленные архивные документы подтвердили несостоятельность обвинений, возводимых на Накашидзе. Во-вторых, армяне в лице А.Меликова сами отвергли предоставленный губернатором шанс покончить с резней уже 6 февраля, и это невольно наводит на мысль, что столкновения на межнациональной почве не только были выгодны армянам, но и в значительной степени спровоцированы ими самими.

Чем можно объяснить отказ Меликова от встречи с Тагиевым? К сожалению, следствие, допрашивавшее многих очевидцев февральских событий, не взяло показаний с Меликова, поэтому мы не можем сослаться на его личные объяснения. Можно лишь предполагать о мотивах, побудивших его отказаться от встречи с Тагиевым и принять на себя примирительную роль.

Меликов был, как и многие армянские промышленники и банкиры, негласным членом партии «Дашнакцутюн». Эта партия, исповедовавшая национал-сепаратизм, борьбу против Турции, а на определенном этапе — и против России, являлась главным дестабилизирующим фактором на Южном Кавказе, инициатором и организатором армянского террора в регионе в 1903-1906 гг. Резня, разыгравшаяся в начале февраля, была выгодна многим оппозиционным правительству силам, пытавшимся еще больше усугубить и без того напряженную ситуацию в империи, поэтому, вполне вероятно, что Меликов, внешне выразив губернатору свою готовность исполнить возложенную на него и Тагиева миссию, изначально не собирался этого делать. Дашнакам была выгодна эта смута, и Меликов следовал тактике своей партии.

Кстати, спустя 13 лет — в 1918 г. — фамилия этого армянина вновь высветится в еще одной кровавой антиазербайджанской акции, учиненной в Баку. В дни мартовского геноцида 1918 г., по свидетельствам очевидцев, сам Меликов, его сыновья Сергей и Георгий, вооруженные ружьями, обвешанные патронташами, разгуливали по улицам города, расстреливая мирных азербайджанцев. В доме Меликова располагался Армянский национальный совет, который совместно с большевистским Бакинским советом и партией «Дашнакцутюн» играл главную роль в истреблении азербайджанского населения. Сам Меликов позже уехал в Астрахань, избежав преследования, а 20 февраля 1920 г. решением товарища прокурора Бакинского окружного суда против него, а также 21 армянина было прекращено уголовное преследование.

Не менее интересным является также следующий факт. Свидетель Лазарь Степанович Агабеков показывал в Комиссии присяжных поверенных для выяснения февральских событий, что Меликов в дни резни прятался в квартире губернатора. Получается, что Меликов прятался у Накашидзе, которого армяне с первых же дней объявили главным виновником резни, хотя чисто по идеологическим и этическим соображениям, казалось бы, Меликов должен был поступить иначе, ну, во всяком случае, не искать приюта у губернатора.

Но факт остается фактом: Меликов, то ли сознательно, то ли испугавшись, не пришел на встречу с Тагиевым, и резня, начавшаяся 6 февраля, продлилась до 9-го, обернувшись невиданным масштабом жертв и погромов.

Тагиев на допросе изложил также свое восприятие причин февральской резни. Как и многие свидетели, дававшие показания после произошедших событий, он заявил, что национальной вражды между армянами и азербайджанцами никогда в Баку не замечалось, «недоразумений даже никаких между армянами и татарами не бывало». Однако в этих словах не было популизма, присущего некоторым азербайджанским и армянским деятелям, которые в прессе и в своих свидетельских показаниях твердили о братстве и дружбе двух народов, нарушенными некими «темными силами».

Вместе с тем Тагиев упомянул и об угрозах армян в его адрес: «Я в течение последних 3-4 лет получил около четырех писем от армянского революционного комитета с требованием положить в известном месте, как, например, в городском саду, на берегу моря, на Баиловом мысе или же на кладбище русском 25 тысяч, 300 и 200 тысяч, причем в письме были угрозы убийством за неисполнение этого требования. Все письма приходили по городской почте, последнее из них было уже не от армянского революционного комитета, а просто от революционного комитета с требованием положить на Баилове на берегу моря 200 тысяч. Это письмо я получил месяца полтора назад. Все такие письма я сейчас же передавал полицмейстеру или жандармскому полковнику. Последнее из этих писем я получил за пять дней, кажется, до погрома, но отослал его уже после погрома полицмейстеру Богдановичу. Срок положить деньги на Баилове в нем был назначен 21 или 22 февраля…».

Известно, что армянские партии «Гнчак» и «Дашнакцутюн», как и большинство оппозиционных партий, практиковали вымогательство денег у предпринимателей на т.н. «революционные нужды». Одним из объектов такого рэкета стал Тагиев, что было несколько удивительно, потому что гнчакисты и дашнаки обычно вымогали деньги у армянских богачей. Но, видимо, на этот раз они решили апробировать этот способ и на Тагиеве. Кстати, это была не последняя попытка. В апреле 1906 года Тагиев получил от армян очередное анонимное письмо, полное угроз.

Несмотря на несостоявшееся по вине Меликова примирение враждующих сторон, Тагиев в дни резни продолжал, уже по собственной инициативе, предпринимать попытки положить конец беспорядкам. По его словам, он несколько раз звонил городскому голове К.Ирецкому, гласным думы Антонову, Айвазову, Гукасову, Везирову, чтобы они поскорее собрали духовенство, почетных граждан и отправились просить народ успокоиться.

По мнению Тагиева, это возымело бы действие, ибо мусульмане не в состоянии отказать в исполнении просьбы, если «их духовенство и почетные люди просят и скажут теплое слово». Все лица, к которым обращался Тагиев, обещали выполнить просьбу, за исключением городского головы Ирецкого, который отговаривался невозможностью выйти за отсутствием охраны.

(Продолжение следует)

Л.ЭЮБОВА

Другие новости

«Миролюбивые» заявления Еревана – пустой звук

Президент Ильхам Алиев посетит Китай в апреле

Тахир Будагов: Визит Лю Цзяньчао в Азербайджан укрепит сотрудничество между странами

Президент Германии ознакомился с Ичеришехер

Между Азербайджаном и Сомали подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования-УКАЗ

Читайте нас в Telegram. Самые важные новости Азербайджана и мира

Читайте нас в Telegram. Самые важные новости Азербайджана и мира

Запечатлейте и отправьте события, свидетелями которых вы были

Запечатлейте и отправьте события, свидетелями которых вы были