–У—А—Л–Ј—Л: –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д–∞–Ї—В—Л –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–µ¬†¬†

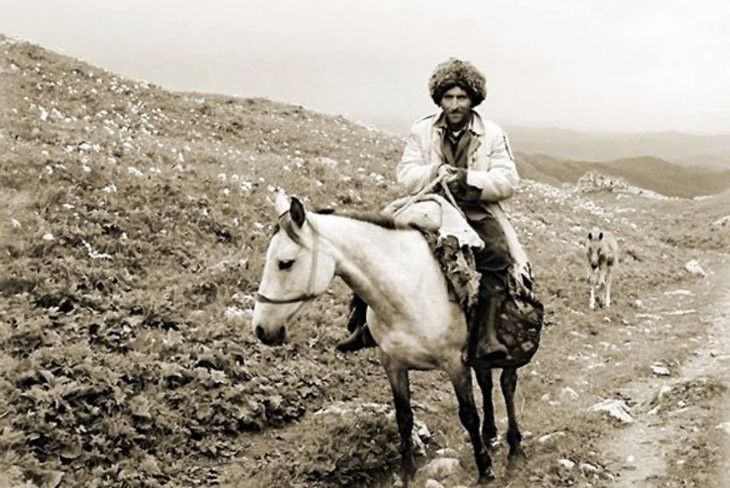

–У—А—Л–Ј—Л вАФ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –Љ–∞–ї–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ—Б—В–µ–є –Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–∞. –Т 1980-–µ –≥–Њ–і—Л –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞ ¬Ђ–У—А—Л–Ј¬ї —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–љ—П–ї—Б—П –≤–Є–і–љ—Л–є –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д –У.–Р.–У–µ–є–±—Г–ї–ї–∞–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–µ–і–Ї–∞–Љ–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Є –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –∞–ї–±–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞ —Н—А. –Р –Њ—В—Б—О–і–∞ –љ–∞–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–≤—П–Ј—М —Б —А–Њ–і–Є–љ–Њ–є —Н—В–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ вАФ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В—М—О –≠—А–µ—В–Є (–•–µ—А–µ—В–Є), –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –Љ–µ–ґ–і—Г —А–µ–Ї–∞–Љ–Є –Р–ї–∞–Ј–∞–љ–Є (–У–∞–љ—Л—Е) –Є –Ш–Њ—А–Є (–У–∞–±—Л—А—А—Л).

–Я–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –њ–∞–і–µ–љ–Є—П –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –Р–ї–±–∞–љ–Є–Є –Ш–±–µ—А–Є—П –љ–∞—З–∞–ї–∞ —А–∞—Б—И–Є—А—П—В—М —Б–≤–Њ–Є –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –Ї –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–ї–±–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –≠—А–µ—В–Є –Њ–≥—А—Г–Ј–Є–љ–Є–ї–∞—Б—М, –∞ –і—А—Г–≥–∞—П —З–∞—Б—В—М, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –≥—А—Л–Ј–Њ–≤ –Є —Е—Л–љ–∞–ї—Л–≥—Ж–µ–≤, –љ–µ –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є–ї–∞—Б—М –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј—М—П–Љ –Є –њ–µ—А–µ–Ї–Њ—З–µ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –®–∞—Е–і–∞–≥.

–Я—А–µ–і–Ї–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –≥—А—Л–Ј–Њ–≤ –Є —Е—Л–љ–∞–ї—Л–≥—Ж–µ–≤, –Ї–∞–Ї –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –∞–ї–±–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Н—В–љ–Њ—Б—Л, –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –Є—Б–ї–∞–Љ —Б—Г–љ–љ–Є—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї–Ї–∞ –Є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –®–Є—А–≤–∞–љ—И–∞—Е–Њ–≤, —Б XVI –≤–µ–Ї–∞ вАФ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –°–µ—Д–µ–≤–Є–і–Њ–≤, –∞ —Б —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л XVIII –≤. вАФ –У—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞–љ—Б—В–≤–∞.

–Т –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –•I–• –≤–µ–Ї–∞ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –±–ї–Є–Ј–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –Ї —Б–µ–ї—Г –У—А—Л–Ј —Б–µ–ї вАФ –•–∞–њ—Л—В–ї—Л, –≠–ї–Є–Ї–ї–Є, –Ш–µ—А–Ї—Г–і–ґ–ї—Г, –Ф–ґ–µ–Ї–ї–Є —Б–µ–ї —Б—В–∞–ї–Є –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї—П—В—М—Б—П –љ–∞ —А–∞–≤–љ–Є–љ–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –У—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ—Л–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ –њ–ї–∞–љ—В–∞—Ж–Є–є –Љ–∞—А–µ–љ—Л –Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –Ј–і–µ—Б—М —А—П–і –Њ—В—Б–µ–ї–Ї–Њ–≤. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —В–Њ–≥–Њ, —Е–∞–њ—Л—В—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –У—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–µ 4 –Њ—В—Б–µ–ї–Ї–∞, –≤ –У–µ–Ї—З–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ –Є –®–∞–Љ–∞—Е–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–∞—Е вАФ 5, –≤ –Э—Г—Е–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ вАФ 2.

–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Є, –≤ 80-–µ –≥–Њ–і—Л –•I–• –≤–µ–Ї–∞ –≤ —Е–∞–њ—Л—В—Б–Ї–Є—Е —Б–µ–ї–µ–љ–Є—П—Е –Ь—Г—И–Ї—Г—А—Б–Ї–Њ–є —А–∞–≤–љ–Є–љ—Л –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –У—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –±—Л–ї–Њ 1433 —Е–∞–њ—Л—В–Њ–≤, –≤ 6 —Е–∞–њ—Л—В—Б–Ї–Є—Е —Б–µ–ї–µ–љ–Є—П—Е –У–µ–Ї—З–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –®–∞–Љ–∞—Е–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–Њ–≤ вАФ 71,013. –Т 30-40-–µ –≥–Њ–і—Л XIX —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Ј–Є–Љ–љ–Є—Е –њ–∞—Б—В–±–Є—Й –Є –≤—Л–≥–Њ–љ–Њ–≤ –≤ –њ–Њ—Б–µ–≤—Л –Љ–∞—А–µ–љ—Л –≤ —Н—В–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –≤ –Њ–±—Й–µ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є 58 –≥—А—Л–Ј—Б–Ї–Є—Е –Њ—В—Б–µ–ї–Ї–Њ–≤, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е 35 —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є –Є–Ј —Б–µ–ї–∞ –У—А—Л–Ј, –∞ 23 вАФ –Є–Ј —Б–µ–ї–∞ –Ф–ґ–µ–Ї.

–Т 80-–µ –≥–Њ–і—Л —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –Њ–±—Й–∞—П —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≥—А—Л–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ь—Г—И–Ї—Г—А—Б–Ї–Њ–є —А–∞–≤–љ–Є–љ–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–∞ 5100 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Я–Њ–і–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤ —Н—В–Є—Е –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–µ–≤ –љ–∞ —А–∞–≤–љ–Є–љ—Г –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Б–µ–ї–µ–љ–Є—П—Е –•–∞—З–Љ–∞–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞.

–Т 80-–µ –≥–Њ–і—Л XIX –≤–µ–Ї–∞ –≤ –У—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М 61 –≥—А—Л–Ј—Б–Ї–Њ–µ —Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –≥–і–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ 6137 –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. –Х—Б–ї–Є –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М —Б—О–і–∞ –±–Њ–ї–µ–µ 2140 —Е–∞–њ—Л—В–Њ–≤, —А–∞—Б—Б–µ–ї–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –њ–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ —Г–µ–Ј–і–∞–Љ, —В–Њ –≤—Л—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Њ–±—Й–∞—П —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≥—А—Л–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г XIX –≤–µ–Ї–∞ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї–∞—Б—М –Ї 8,5 —В—Л—Б—П—З–∞–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Г–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞ –≥—А—Л–Ј—Л, –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞ —А–∞–≤–љ–Є–љ—Л, –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї–Є—Б—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞—Б—Б–Є–Љ–Є–ї—П—Ж–Є–Є.

–Ш–Ј-–Ј–∞ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–є –∞—Б—Б–Є–Љ–Є–ї—П—Ж–Є–Є, –≤ —Е–Њ–і–µ –њ–Њ—Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Є 1886 –≥–Њ–і–∞ –≥—А—Л–Ј—Л —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –ї–Є–±–Њ –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Ж–∞–Љ–Є, –ї–Є–±–Њ –ї–µ–Ј–≥–Є–љ–∞–Љ–Є. –≠—В–∞ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б—М –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ —Б–µ–ї–∞—Е –Ф–ґ–µ–Ї, –Ш–µ—А–Ї—Г–і–ґ –Є –•–∞–њ—Л—В –≤ –Њ–±—Й–µ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є 178 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П 558 –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є —Б. –У—А—Л–Ј –Є 454 –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є —Б. –≠–ї–Є–Ї –±—Л–ї–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –Ї–∞–Ї –ї–µ–Ј–≥–Є–љ—Л.

–Т —Е–Њ–і–µ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Т—Б–µ—Б–Њ—О–Ј–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –°–°–°–† 1926 –≥–Њ–і–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ 2600 –≥—А—Л–Ј–Њ–≤.

–Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –±—Л—В –≥—А—Л–Ј–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –љ–Њ—Б–Є–ї —Б–Є–ї—М–љ—Л–µ –Њ—В–њ–µ—З–∞—В–Ї–Є –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–Ї–ї–∞–і–∞. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б—В—А–Њ–є –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –≥—А—Л–Ј–Њ–≤ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤, –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М. –Т —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–ї—М–љ–Њ–є –Њ–±—Й–Є–љ–Њ–є –≥–ї–∞–≤–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –Є–≥—А–∞–ї —Б–Њ–≤–µ—В —Б—В–∞—А–µ–є—И–Є–љ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ, –±–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ —А–µ—И–∞–ї—Б—П –љ–Є –Њ–і–Є–љ –≤–∞–ґ–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б. –°—В–∞—А–µ–є—И–Є–љ—Л –њ–ї–µ–Љ–µ–љ —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–ї–Є —Б–њ–Њ—А—Л –Є –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞, –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–ї–Є –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ–±—Й–Є–љ—Л. –Э–∞—А—П–і—Г —Б —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–Љ —Б—В–∞—А–µ–є—И–Є–љ, –≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–ї—М–љ–Њ–є –≥—А—Л–Ј—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–Є–љ–Њ–є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є –®–Є—А–≤–∞–љ—И–∞—Е–Њ–≤, –∞ –њ–Њ–Ј–ґ–µ –≥—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞–љ–∞ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞—А–Њ—Б—В—Л.

–£ –≥–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≥—А—Л–Ј–Њ–≤ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Є –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ–Њ-–Њ–±—Й–Є–љ–љ—Л–µ, –∞ —Г –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ—Ж–µ–≤ –љ–∞ —А–∞–≤–љ–Є–љ–љ—Л–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є вАФ —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П. –°—А–µ–і–Є –≥–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≥—А—Л–Ј–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В–Ї–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —А–Њ–і–Њ–њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –≠—В–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –≤ –Ї–≤–∞—А—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –≥—А—Л–Ј—Б–Ї–Є—Е —Б–µ–ї –Є –≤ —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–љ–Є–Є –Њ—В—Б–µ–ї–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –Ь—Г—И–Ї—Г—А—Б–Ї–Њ–є —А–∞–≤–љ–Є–љ–µ –њ–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ —А–Њ–і–∞–Љ.

–Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≥—А—Л–Ј—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Њ–±—Л—З–∞–є –Ї—А–Њ–≤–љ–Њ–є –Љ–µ—Б—В–Є. –Ф–ї—П –њ—А–Є–Љ–Є—А–µ–љ–Є—П –Ї—А–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–Є–±–µ–≥–∞–ї–Є –Ї —В–∞–Ї–Є–Љ –Љ–µ—А–∞–Љ, –Ї–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ–љ–∞ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ –≤—Л–њ–ї–∞—В–Њ–є –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ—Л, –њ–Њ—А–Њ–і–љ–µ–љ–Є–µ –≤—А–∞–ґ–і—Г—О—Й–Є—Е –Ї–ї–∞–љ–Њ–≤. –Х—Б–ї–Є —Г—Б–Є–ї–Є—П –њ–Њ –њ—А–Є–Љ–Є—А–µ–љ–Є—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞, –≤–Љ–µ—И–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б—В–∞—А–µ–є—И–Є–љ—Л. –Ш–Ј—А–µ–і–Ї–∞, –µ—Б–ї–Є —Г—В—А–∞—В–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —В—П–ґ–µ–ї–∞, –і–∞–ґ–µ —Г—Б–Є–ї–Є—П —Б—В–∞—А–µ–є—И–Є–љ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –±–µ–Ј—Г—Б–њ–µ—И–љ—Л–Љ–Є, –Є –Ї—А–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–ї–Є—В–Є–µ —Б –Њ–±–µ–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М.

–Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Л—З–∞–µ–≤ –≥—А—Л–Ј–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –Є —Г –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ –≥–Њ—Б—В–µ–њ—А–Є–Є–Љ—Б—В–≤–Њ. –Ш—Б–њ–Њ–Ї–Њ–љ –≤–µ–Ї–Њ–≤ –≥–Њ—Б—В—М –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї—Б—П –љ–∞—А–∞–≤–љ–µ —Б —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є —Б–µ–Љ—М–Є, —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї—Б—П –Ї–∞–Ї –љ–µ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ; –Є–Ј–і–∞–≤–љ–∞ –±—Л—В—Г–µ—В –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–±–Њ–ґ–Є–є –≥–Њ—Б—В—М¬ї. –Ы—О–і–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≤—Л—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є –Њ—Б–Њ–±—Л–µ –і–Њ–Љ–∞ –і–ї—П –≥–Њ—Б—В–µ–є, –∞ —В–µ, –Ї—В–Њ –њ–Њ–±–µ–і–љ–µ–µ, –≤—Л–і–µ–ї—П–ї–Є —Г —Б–µ–±—П –≤ –і–Њ–Љ–µ –Њ—Б–Њ–±—Г—О –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г; —Н—В–Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —Г–±–Є—А–∞–ї–Є –Ї–Њ–≤—А–∞–Љ–Є, —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ—Б—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ—Б—Г–і—Г –Є –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –Ј–∞–њ–µ—А—В—Л–Љ–Є –≤ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–Є –≥–Њ—Б—В—П.

–Э–µ–≤–∞–ґ–љ–Њ, —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –≥–Њ—Б—В—М, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–є –Є–ї–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –µ–≥–Њ –љ–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—В—М, –Ї—В–Њ –Њ–љ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Є –Ї—Г–і–∞ –µ–і–µ—В –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М –і–Њ–Љ. –Ы—О–±–Њ–µ, –і–∞–ґ–µ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–µ–≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ї –≥–Њ—Б—В—О —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ї–Њ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ –Є–Ј —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–µ–Љ—М–Є —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–Ј–Њ—А–Њ–Љ –і–ї—П —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞ –і–Њ–Љ–∞, –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П –≥–Њ—Б—В—П —Е–Њ–Ј—П–Є–љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ –±—Л–ї –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М –µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ–≥—А–∞–±–ї–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—В—П вАФ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Б—В–Є—В—М —Г—Й–µ—А–±, –∞ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ–≥–Њ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ вАФ –Њ—В–Њ–Љ—Б—В–Є—В—М —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ —Г–±–Є–є—Ж—Л.

–У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ–Љ —Г –≥—А—Л–Ј–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Њ–≤—Ж–µ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ. –≠—В–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ—А–љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –≥—А—Л–Ј–Њ–≤, –≥–і–µ —Б–Ї—Г–і–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–≥–Њ–і–љ–Њ–є –і–ї—П –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –Ј–µ–Љ–ї–Є –Є –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–є –Ї–ї–Є–Љ–∞—В –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—В—М –Ј–∞ —Б—З–µ—В –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є—П –і–∞–ґ–µ –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –љ—Г–ґ–і—Л.

–Ґ–∞–Ї–ґ–µ —Г –≥—А—Л–Ј–Њ–≤ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–µ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–∞, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —И–∞–ї–µ–є –Є –Ї–Њ–≤—А–Њ–≤. –Ц–µ–љ—Й–Є–љ—Л –≤ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —В–Ї–∞–ї–Є —И–∞–ї–Є, —З—Г–ї–Ї–Є, –Њ–љ—Г—З–Є –Є –Њ–±–Љ–Њ—В–Ї–Є, –њ–µ—А—З–∞—В–Ї–Є, –∞ –љ–∞ –ї–µ—В–Њ–≤–Ї–∞—Е вАФ –Ї–Њ–≤—А–Њ–≤—Л–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П. –У—А—Л–Ј—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–≤—А—Л —Б –Є—Е –љ–µ–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ—Л–Љ –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ї—А–∞—Б–Њ—В–µ —Г–Ј–Њ—А–Њ–≤ –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤—Г –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –У—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Е–∞–љ—Б—В–≤—Г, –∞ –њ–Њ–Ј–ґ–µ —Г–µ–Ј–і—Г.

–Т —Б—В–∞—А–Є–љ—Г –≥—А—Л–Ј—Б–Ї–Є–µ —Б–µ–ї–∞ –і–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–∞–ї—Л –њ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї—Г –Ї—А–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–∞, –љ–Њ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ї–≤–∞—А—В–∞–ї—Л —Б—В–∞–ї–Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –±–Њ–ї—М—И–µ–є –Љ–µ—А–µ –њ–Њ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г. –Т –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤–ї–∞—Б—В–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –≥—А—Л–Ј—Б–Ї–Є—Е –Њ—В—Б–µ–ї–Ї–Њ–≤ –≤ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ —Б–µ–ї–∞, —З—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—О –њ–Њ–ї–Є–≥–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤ –Є–Ј –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –Є —А–Њ–і–Њ–≤.

–≠—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї–∞ –≥—А—Л–Ј–Њ–≤ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –Є –≤ –Є—Е –Ї—Г–ї–Є–љ–∞—А–Є–Є, —З–µ–Љ—Г —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—В—Г—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ. –Т —Б–Є–ї—Г –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≤–Њ–і—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Д–Є–ї—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ —Г –≥—А—Л–Ј–Њ–≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –њ–Є—В–∞–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ—З–љ—Л–µ –Є –Љ—П—Б–љ—Л–µ –±–ї—О–і–∞. –Т –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–Љ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–µ –≥—А—Л–Ј–Њ–≤ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И—Г—О —А–Њ–ї—М –Є–≥—А–∞–ї–Є –ґ–Є—А–љ—Л–є –Њ–≤–µ—З–Є–є —Б—Л—А –Є —Б–ї–Є–≤–Ї–Є –Є–Ј –≤–∞—А–µ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–∞. –°—Л—А –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–ї–Є —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–Ї–≤–∞—Б–Ї–Є –Є–Ј –±–∞—А–∞–љ—М–µ–≥–Њ —Б—Л—З—Г–≥–∞ –Є –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ —В—А–∞–≤—П–љ–Є—Б—В–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П.

–Т —Б–µ–Љ—М—П—Е –њ–Њ–±–µ–і–љ–µ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є ¬Ђ—И–Њ—А¬ї –Є–Ј –∞–є—А–∞–љ–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М —В–≤–Њ—А–Њ–≥. –°–ї–Є–≤–Њ—З–љ–Њ–µ –Љ–∞—Б–ї–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –і–ї—П –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±–µ–і–∞, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–ї–Є, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–Њ–ґ–∞–љ–Њ–є –Љ–∞—Б–ї–Њ–±–Њ–є–Ї–Є (¬Ђ—З–∞–ї—Е–∞—А¬ї), –Ј–∞—Б–∞–ї–Є–≤–∞–ї–Є –Є —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є –≤ –Њ—З–Є—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ, —В–µ–ї—П—З—М–µ–Љ –Є–ї–Є –Њ–≤–µ—З—М–µ–Љ –ґ–µ–ї—Г–і–Ї–µ. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ, —Б –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Њ–Љ –≥—А—Л–Ј–Њ–≤ –Ї –Њ—Б–µ–і–ї–Њ—Б—В–Є, —Б–ї–Є–≤–Њ—З–љ–Њ–µ –Љ–∞—Б–ї–Њ —Б—В–∞–ї–Є –≤–Ј–±–Є–≤–∞—В—М —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –≥–ї–Є–љ—П–љ–Њ–є –Љ–∞—Б–ї–Њ–±–Њ–є–Ї–Є.

–°—А–µ–і–Є –Љ—П—Б–љ—Л—Е –±–ї—О–і –≥—А—Л–Ј—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г—Е–љ–Є –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М –Є –њ–µ—А–≤—Л–µ (—И–Њ—А–±–∞, –±–Њ–Ј–∞—А—В–Љ–∞), –Є –≤—В–Њ—А—Л–µ (–≥–Њ–≤—Г—А–Љ–∞, –њ–Њ—А—В–ї–∞–Љ–∞, —И–Є—И–ї–Є–Ї, —Д—Л—А–ї–∞–Љ–∞), –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј —Б–≤–µ–ґ–µ–≥–Њ –Є –≤—П–ї–µ–љ–Њ–≥–Њ, –Є–ї–Є –Ї–Њ–њ—З–µ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—П—Б–∞. –Ф–ї—П –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Љ—П—Б–Њ, –±—Г–і—М —В–Њ –±–∞—А–∞–љ–Є–љ–∞ –Є–ї–Є –≥–Њ–≤—П–і–Є–љ–∞, –Ј–∞—Б–∞–ї–Є–≤–∞–ї–Є –Є –Ј–∞—Б—Г—И–Є–≤–∞–ї–Є. –Ф—А—Г–≥–Њ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –Ј–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Љ—П—Б–∞ –≤–њ—А–Њ–Ї —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Њ—Б–µ–љ–љ–µ–є –±–µ—Б–Ї–Њ—А–Љ–Є—Ж—Л —Б–Ї–Њ—В –Ј–∞–±–Є–≤–∞–ї–Є, —В—Г—И–Є –Ј–∞–ґ–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –ґ–Є—А—Г –Є –Ј–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –Ї—Г–≤—И–Є–љ—Л, –≥–і–µ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є –≤—Б—О –Ј–Є–Љ—Г. –Т –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є –Є –њ—А–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–∞—Е –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ —Г –≥—А—Л–Ј–Њ–≤ –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Є —З–Є—Б—В–Њ –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –±–ї—О–і–∞ вАФ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –Ї–µ–±–∞–±—Л, –њ–Є—В–Є, –±–Њ–Ј–±–∞—И, –і–Њ–ї–Љ–∞, –њ–ї–Њ–≤—Л –Є –і—А.

–Ш–Ј –≥—А—Л–Ј—Б–Ї–Є—Е –і–µ—Б–µ—А—В–Њ–≤ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М ¬Ђ—З–µ–є–љ–µ–Љ–µ¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–ї–Є –Є–Ј –≤–∞—А–µ–љ—Л—Е –Ї–Њ–њ—Л—В, —Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ—Л—Е —Б —В–Њ–ї—З–µ–љ—Л–Љ —А–Є—Б–Њ–Љ, –Њ—А–µ—Е–∞–Љ–Є –Є –ґ–∞—А–µ–љ—Л–Љ–Є –Ј–µ—А–љ–∞–Љ–Є –њ—И–µ–љ–Є—Ж—Л. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П вАФ –њ—И–µ–љ–Є—Ж—Г, —А–Є—Б, —Д—А—Г–Ї—В—Л, —Б–∞—Е–∞—А, —З–∞–є –Є –і—А. –≥—А—Л–Ј—Л –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞–ї–Є –Є–ї–Є –≤—Л–Љ–µ–љ–Є–≤–∞–ї–Є, –Є —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б–µ –Љ—Г—З–љ—Л–µ –±–ї—О–і–∞ –Є –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є–µ –≤–Є–і–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г—Е–љ–µ, –Є–Ј–і–∞–≤–љ–∞ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–ї–Є—Б—М –Є –≥—А—Л–Ј–∞–Љ–Є. –Э–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —А–Њ–ї—М –Њ–≤–Њ—Й–µ–є –≤ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –≥—А—Л–Ј—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г—Е–љ–µ –Њ—В—З–∞—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–Є–Ї–Њ—А–∞—Б—В—Г—Й–Є—Е —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є вАФ —А—Г–Љ–µ—Б–Ї–∞, —З–∞–±—А–µ—Ж–∞, —Б—Г—И–µ–љ–Њ–є –∞–ї—Л—З–Є, –Ї–Є–Ј–Є–ї–∞ –±–µ–Ј –Ї–Њ—Б—В–Њ—З–µ–Ї, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–Є—Б–ї–Њ–є –њ–∞—Б—В–Є–ї—Л.

–Я—А–µ–ґ–і–µ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —З–∞—П –≥—А—Л–Ј—Л –Ј–∞–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є –Ї–Њ–ґ—Г—А—Г –Љ—Г—И–Љ—Г–ї—Л –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –і–Є–Ї–Њ—А–∞—Б—В—Г—Й–Є–µ —В—А–∞–≤—Л. –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –≥–Њ—А—Б–Ї–Є—Е, –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞ –Ь—Г—И–Ї—Г—А—Б–Ї—Г—О —А–∞–≤–љ–Є–љ—Г –≥—А—Л–Ј—Л –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Ж–∞–Љ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –≥—Г—Б—В–Њ–є –≤–Є–љ–Њ–≥—А–∞–і–љ—Л–є —Б–Њ–Ї вАФ –±–µ–Ї–Љ–µ–Ј, –Є–љ–ґ–Є—А–љ–Њ–µ –њ–Њ–≤–Є–і–ї–Њ, —В—Г—В–Њ–≤–Њ–µ –Є –≤–Є—И–љ–µ–≤–Њ–µ –≤–∞—А–µ–љ—М–µ, –∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Б–∞—Е–∞—А–∞ –≤–њ—А–Є–Ї—Г—Б–Ї—Г –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є —Б—Г—И–µ–љ—Л–є —В—Г—В. –Х—Б–ї–Є —Г –≥–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≥—А—Л–Ј–Њ–≤ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–Є—В–Ї–∞ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–ї—Б—П –∞–є—А–∞–љ, —В–Њ —Г —А–∞–≤–љ–Є–љ–љ—Л—Е вАФ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–Њ–Ї –Љ—Г—И–Љ—Г–ї—Л.

–Р.–Ь–£–°–Ґ–Р–§–Р–Х–Т–Я–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ IRS –Э–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ

–Ф—А—Г–≥–Є–µ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є

–Ю–±–љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤–∞–љ–∞ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–∞

–Ч–∞–≤—В—А–∞ –≤ –С–∞–Ї—Г –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є –±—Г–і–µ—В –і–Њ–ґ–і–ї–Є–≤–Њ

–Т –Р–љ–Ї–∞—А–µ –њ–Њ—З—В–Є–ї–Є –њ–∞–Љ—П—В—М –Р—Е–Љ–µ–і–∞ –Ф–ґ–∞–≤–∞–і–∞¬†¬†

–І–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—Г–і—М–±—Л –≤ —А–∞–љ–љ–Є—Е —В—А–∞–≥–µ–і–Є—П—Е –У—Г—Б–µ–є–љ–∞ –Ф–ґ–∞–≤–Є–і–∞¬†¬†

–Ю–±—К—П–≤–ї–µ–љ –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј –њ–Њ–≥–Њ–і—Л –љ–∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞

–У–∞–Ј–µ—В–µ ¬Ђ–Э–Њ–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П¬ї вАФ 26 –ї–µ—В: –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞–Љ –Є —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В–Є–љ–µ¬†¬†

–Ы–µ–љ—В–∞ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–µ–є

–Т—Б–µ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є–°–∞–Љ—Л–є —З–Є—В–∞–µ–Љ—Л–є

–Ч–∞–≤—В—А–∞ –≤ –С–∞–Ї—Г –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є –±—Г–і–µ—В –і–Њ–ґ–і–ї–Є–≤–Њ

–І–Є—В–∞–є—В–µ –љ–∞—Б –≤ Telegram. –°–∞–Љ—Л–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є –Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–∞ –Є –Љ–Є—А–∞

–І–Є—В–∞–є—В–µ –љ–∞—Б –≤ Telegram. –°–∞–Љ—Л–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є –Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–∞ –Є –Љ–Є—А–∞

–Ч–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–є—В–µ –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤—М—В–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л –±—Л–ї–Є

–Ч–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–є—В–µ –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤—М—В–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л –±—Л–ї–Є